内阁首辅,明代内阁首辅的权力有多大?

明代的内阁权力是逐步变动的内阁首辅。最初只是顾问;后来才进入决策系统;到嘉隆时期决策权重增大;在张居正之后,回归到处理政务,决策参与的状态。1.顾问时代朱元璋废了丞相,庞大的政务就得他亲自处理。那样的工作量每天做批示都做不过来,至于看件,分析,学习,就更难顾及了。

(谢缙)

制度发展演化有其规律,这时候必须要有脑袋加入。朱元璋用了几个文士,”备顾问”,用来解决自己困惑,或者有时候参谋参谋。

这些人是五品官。到了朱棣时候也是,看《北征日记》就能感受到他们的角色。

2.进入决策机制最初就是帮皇帝出出主意,写写文稿。到了仁宣时期,已经加衔尚书侍郎,位列高官,且尽在御前,自然权力增大不少。

(三杨)

到英宗少主登基,整个朝政向公文政治转化,大学士的票拟权重要了。

对人事、大的政务的参与度越来越大,阁部矛盾就自然激烈起来。

内阁与吏部都是强势部门,在高官的推荐,任免上冲突就会出现。到了武宗死后,杨廷和和吏部尚书就冲突比较大。

不过也不能太高估这时候内阁的权力,在天顺年间,吏部尚书依然权力很大,当时的一位吏部尚书经常骂人都没人敢顶。

3.决策担当严嵩,徐阶,高拱,张居正。权力一个比一个大,决策范围一个比一个广。

严嵩主要负责的是行政事务。在军务上参与有限。诸如庚戌之变围城紧急,他去祭天去了。

徐阶当政,负责的政务略有扩大,比严嵩时期略强。这也与皇帝身体状况每况日下有关。

高拱的时候,自己既是内阁首辅,又是吏部尚书。人事,行政大权全具备。对军国大政的一系列决策自然容易出台,和俺答议和,隆庆开关都可以做到。

(张居正)

张居正没当吏部尚书,但作为首辅,又是顾命大臣。在事实上决策权超过高拱,人事,行政,监察全都可以,故而可以推进改革。

同时,权力越大,下场就越不好。毕竟违祖制是政敌最好的理由。

4.万历十五年以后申时行担任首辅后,很清晰皇帝的诉求,很合理的摆正自己的位置。到了后来党争起来,首辅更是鸡肋。

崇祯登基后,前杠独断,内阁就是负责处理皇帝文书。按照吴甡回忆,随着军务繁忙,内阁更像分工整理军务文件的部门。

(孙承宗)

这就是明代内阁首辅权力变迁史,也基本是内阁权力变迁史。六部的权力变迁我目前整理了吏部,兵部,户部,以后分享。

我是一枚明粉,明史是我的最爱

明朝的首辅是否就是宰相?

前年热播的某部电视剧中,有一段台词能很好的解释这个问题。

由于朱元璋废了“中书省左右丞相”,明朝再无“丞相”这一官职,所以很多人对明朝的印象就是没有“宰相”了。

然而,这个印象其实是不准确的。

因为所谓“宰相”,是指对辅助帝王、掌管国事的最高官员的通称。某位官员并不是一定要被冠以“丞相”名号,才算是“宰相”。

打个比方说,一个省的长官,清朝称巡抚,汉末则叫州牧,清朝巡抚权力远不如东汉末年的州牧。但我们不能因为清朝一省最高长官不叫州牧,权力远不如当年的州牧,就说清朝没有省级最高长官了吧?毕竟巡抚和州牧的职务名和权力虽然不同,但它们的工作职责是类似的,都是代中央管理一省要务的最高长官。

明朝首辅和宰相的关系,也是一样的道理。

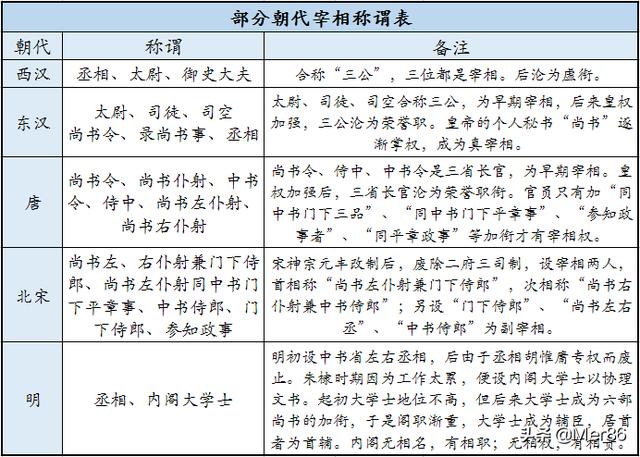

“相”这个职务设立之初,权力非常大。西汉早期的丞相,享有赞拜不名,入朝不趋,剑履上殿,与皇帝坐而论道的待遇,可谓是一人之下万人之上。

但是,正是由于丞相的权力太大了,所以皇帝很快就开始限制丞相的权力。

具体来说,就是把相权收回一部分,转交给其他人。用内朝官管外朝官,用自己的心腹架空丞相。

那么,心腹指得是什么人呢?

每个朝代还都不一样。

西汉从元帝开始,“真宰相”是大将军,正经的丞相只不过是橡皮图章而已。

东汉时期,丞相这个职务直接就没有了,所谓的宰相变成了“三公”。后来,皇帝又剥夺了三公的权力,导致三公坐而论道,一切政务全归台阁处理。

于是尚书台的“尚书令”和“尚书仆射”就变成了真宰相。当然,东汉后期曹操又恢复了丞相,这属于特殊情况。

唐朝情况略有不同,但大体一样。唐朝前期的宰相叫“中书令”、“尚书令”、“侍中”,但皇帝觉得宰相们的权力太大(这已经是“群相制”了) ,便就跟当年的东汉一样,又把原有的三省长官虚位处理,朝廷的真宰相变成了“同中书门下二品”、“同中书门下三品”等。而这些职务,理论上可以授予任何官员,哪怕是九品芝麻官都可以。

从这种变化就可以看出,其实唐朝虽然有宰相制度,但唐朝宰相也是样子货。而那帮真宰相并没有制度保障,皇帝说撤就能撤,这与明朝的大学士,其实没多大区别。

晚唐以至五代,军阀政治达到顶峰,唐朝中前期确立的宰相制度彻底废了,变成了枢密三司各有职衔,而宰相不过是虚位而已。这就又变得跟汉末一样了。

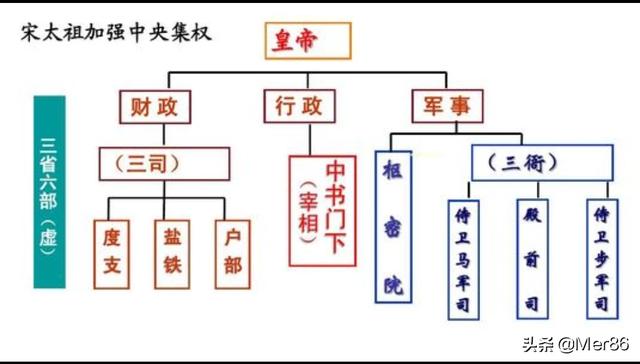

时间来到宋朝。宋太祖收藩镇兵权后,宰相制度又得以恢复,但宋朝跟唐朝一样,朝廷正经的宰相都是虚衔,相权实际掌握在二府三司手里。后来宋神宗改革,废除了二府三司制,恢复了正副宰相制,但没过多久,尚书左、右仆射兼门下侍郎又被“门下侍郎”和“中书侍郎取”取代了。

再来说明朝内阁。

朱元璋废丞相后,皇权、相权一手抓,把他累的够呛。后来的朱棣觉得这样不行,就设立了内阁制度。

起初,内阁没什么权,大学士只是五品,具体工作就是辅佐皇帝办公,相当于秘书。这就跟汉朝的“尚书”,唐朝的“同中书省下二品”是一样的概念,都只是皇帝的临时秘书。

后来皇帝开始偷懒了,于是内阁权力就大起来了。不过,这时候让一群五品官去管六部尚书那些二品官,部长们肯定不听话,肯定会产生政令不通的问题。于是后来的皇帝为了解决这个问题,就干脆让六部尚书、侍郎等高品级官员直接兼任内阁大学士。如此一来,内阁成员的地位就大大提高了,权力也增强了。

但面对文官集团的坐大问题,皇帝也是寝食难安,于是明朝皇帝想到了一招,即仿效当年的汉唐,让宦官集团制衡文官集团,把批红权交给了司礼监,让宦官和文官形成了制约局面,导致明朝的文官集团经常被太监欺负,画面极度难堪。

但是,像这种难堪局面在历史上并不罕见,别的朝代也一样。比如说汉朝,到底有几个正经宰相是有实权的,恐怕掰着手指头都能数的过来。汉朝的尚书一开始也是秘书,但后来干着干着就变成了宰相,主管行政了。刺史一开始只是管监察,但干着干着就变成地方行政官员了。还有唐朝,三省长官是最初的宰相,但干着干着就让临时宰相取代了。终唐一朝,到底有几个实权宰相是三省长官,恐怕也是掰着手指头都能数的过来。

咱们国家历史上,很多制度在实际运作中和纸面上的规定,完全是背离的。汉唐的宰相制度就是很典型的例子。

所以,如果要问明朝大学士是不是宰相。我可以明确的说:从制度上来说,不是!因为明代的丞相早在太祖朝就废掉了,而且朱元璋也不允许后世皇帝设相位。但如果以权力而论,那么明朝后期由尚书、侍郎充任的大学士就是宰相。

换而言之,如果明朝大学士不是宰相,那么汉朝的尚书,唐朝的“同中书省下二品”同样也不能算是宰相。因为他们也没有宰相应该有的一些待遇,算不上是真正意义的“相”。

但如果担任这些职务的人都不能称之为宰相,那咱们的历史上,还有宰相吗?或者说,还有多少人能配得上宰相这个职衔的?也就是既有宰相之名,也有宰相之实的?

总的来说。判断一个人是不是宰相,要分具体情况,要分人。这就跟开头提到的某热播电视剧中的台词一样:李达康当县长,那县长就是一把手,李达康当书记,书记就是一把手。到底谁是一把手,不是看职位,而是看人。是政治实力到位才做得宰相,而非宰相本身能带来足够政治实力。

西汉的开国功臣申屠嘉,在汉景帝时期担任丞相,这是妥妥的宰相了吧?可他居然被晁错气死了。而当时的晁错仅仅只是一个俸禄一千多石的内史。晁错当时有皇帝支持,他就是能压制着申屠嘉。你说气人不气人?

还有张居正,你说他和胡惟庸比,到底谁的权力更大?胡惟庸是丞相,也是真宰相,但他这个丞相的权力未必比张居正这个不敢以宰相自居,时时要受太监冯保限制的内阁首辅大。